Tracheostomia

La tracheostomia è essenzialmente una procedura che consente di mettere in comunicazione la parte superiore della trachea con l'ambiente esterno. Può essere realizzata sia con tecnica chirurgica (cioè con incisione dei tessuti attraverso cui viene poi posizionata la cannula) oppure con tecnica dilatativa (cioè dilatando i tessuti sino a potervi introdurre una cannula del diametro voluto). Quest'ultima tecnica dovrebbe essere preferita nei casi in cui sia ragionevolmente prevedibile una chiusura della tracheostomia per risoluzione dei motivi che hanno richiesto questo intervento (tracheostomia temporanea) mentre la tecnica chirurgica dovrebbe essere riservata a quei casi in cui la tracheostomia è definitiva (non è cioè ragionevole prevedere un miglioramento della patologia tale da consentire una sua chiusura). Tuttavia la maggior semplicità della tecnica e la minor incidenza di infezioni della ferita chirurgica e di sanguinamento hanno fatto si che la tecnica dilatativa sia spesso utilizzata anche in casi di tracheostomia definitiva. Attraverso l'apertura viene introdotta una cannula (cannula tracheostomica); ne esistono di diversi modelli e dimensionia secondo delle esigenze del paziente, della conformazione del collo e della trachea, dagli obiettivi che ci si propone, ecc ...

Quando si pratica?

Sono molte e molto diverse tra loro le patologie che richiedono la tracheostomia.

In primo luogo vi sono le ostruzioni delle vie aeree superiori che impediscono la respirazione (anche come conseguenza di interventi chirurgici).

Vi sono poi tutte le situazioni in cui è richiesta una ventilazione artificiale prolungata o è previsto uno svezzamento difficile dal respiratore (questo è il caso delle tracheostomie praticate in rianimazione). In questa casisitca rientrano le tracheostomie praticate a pazienti con malattie neuromuscolari che perdono la capacità di respirtare in autonomia o con un supporto ventilatorio non invasivo (vedi ventilazione meccanica).

Vi sono poi le condizioni in cui il paziente non riesce a mantenere autonomamente aperte le vie aeree pur mantenedo una capacità di respirazione autonoma; è il caso, ancora, delle malattie neuromuscolari ma anche traumatismi o accidenti vascolari del sistema nervoso centrale possono determinare la necessità di praticare una tracheostomia.

Da ultimo vi sono le situazioni in cui il paziente pur potendo respirare in autonomia, non è in grado, per mancanza od inefficacia dei riflessi di difesa (soprattutto la tosse), di mantenere un'adeguata toeletta delle vie aeree inferiori (bronchi e trachea). Questi casi sono solitamente dovuti a patologie del midollo spinale ma ancora a patologie neuromuscolari e a gravi lesioni cerebrali.

Come si gestisce al domicilio?

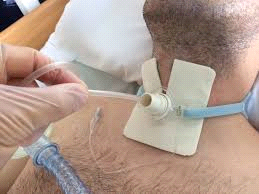

La cannula posizionata nella tracheostomia è dotata di una flangia che permette di fissarla al collo tramite un collarino, grazie a piccoli fori posti ai suoi lati. Attraverso questi fori si fa passare il collarino che si fissa a livello della flangia e si passa dietro la nuca della persona, evitando così la fuoriuscita della cannula durante i movimenti del capo. Il collarino viene sostituito quando è sporco o bagnato, perché il materiale umido, a contatto con la cute, la irrita e la macera.

La cannula tracheostomica può essere dotata di una controcannula: è un tubicino rimovibile, inserito dentro la cannula e serve a mantenere pulita e libera da secresioni la cannula, senza la necessità di rimuoverla durante le manovre di pulizia.

La cannula può essere cuffiata, quando è provvista di un manicotto/palloncino (cuffia) gonfiabile a bassa pressione per mezzo di una siringa, consentendo così di mantenere una buona tenuta sulla parete tracheale; questo manicotto fornisce una certa protezione delle vie aeree dalle secrezioni provenienti dalla bocca e, nei pazienti ventilati, impedisce che l'aria pompata dal ventilatore fuoriesca dalla bocca anzichè entrare nei polmoni.

La cannula non cuffiata non è provvista del manicotto/palloncino (cuffia).

La pulizia della zona intorno alla tracheotomia e della controcannula sono molto importanti per evitare le infezioni ed assicurarsi che le secrezioni incrostate non ostruiscano la cannula: devono essere pulite e controllate almeno una volta al giorno (se presenti molte secrezioni dense anche più volte in un giorno) e comunque ogni volta che la garza è umida e/o sporca deve essere sostituita. E' anche possibile utilizzare per la medicazione della tracheostomia MetallineR (medicazione in TNT impregnata all'argento per una maggiore antisepsi): è una soluzione più costosa e per questo motivo chi la utilizza non sempre la sostituisce ogni volta che si dovrebbe, perdendone così i vantaggi che presenta rispetto alla medicazione con normali garze.

E' possibile parlare dopo tracheostomia?

La cannula tracheostomica può anche essere dotata di una apertura (fenestratura) nella parte postero-superiore che, in combinazione con una valvola fonatoria (sostanzialmente è una membrana che consente all'aria di entrare nelle vie aeree attraverso la cannula e di uscire attraverso le vie aeree naturali - bocca e naso), consente al paziente di parlare. Bisogna però sottolineare che non tutti i pazienti possono utilizzare questo dispositivo.

Cos'è un naso artificiale?

In condizioni normali il naso e la bocca umidificano l’aria inspirata; nel tracheostomizzato l’aria non passa attraverso le prime vie aeree e quindi arriva ai bronchi fredda e secca. Per ovviare a questo inconveniente è opportuno applicare alla cannula trcheostomica uno scambiatore di umidità e calore (in gergo: naso artificiale). Purtroppo questi dispositivi sono piuttosto ingombranti: nei pazietni che mantengono una vita sociale possono essere sostituiti con un foulard che coprendo l'ingresso della cannula aiuta a mantenere l'umidità ed il calore espirati. Anche una buona idratazione è importante per mantenere fluide le secrezioni bronchiali.

Come si rimuovono le secrezioni bronchiali?

Uno dei motivi per cui si posiziona la cannula tracheostomica, come abbiamo detto sopra, è la rimozione delle secrezioni dalla trachea e dai bronchi principali: questa manovra è detta "broncoaspirazione". L’aspirazione viene effettuata per rimuovere le secrezioni (saliva, muco, ecc...) che il paziente non riesce ad espellere con la tosse spontanea. Va eseguita solo in caso di effettiva necessità, perché può essere irritante per la mucosa della trachea. L’aspirazione va eseguita se la persona ha difficoltà a respirare, se ha tosse o saliva abbondanti che non riesce a rimuovere da sola. La necessità di effettuare questa manovra si riconosce dai rumori (rantoli grossolani, percepibili ad orecchio o appoggiando la mano sul torace) e dalla presenza di secrezioni dense anche attorno alla cannula. Quando possibile, la persona va incoraggiata a tossire prima di procedere all’aspirazione; se non fosse in grado di farlo è possibile applicare un dispositivo meccanico che simula la tosse.

Il diametro interno della cannula (espresso in millimetri ed indicato con ID seguiro da un numero sulla confezione o sulla cannula) determina il diametro del sondino d'aspirazione (espresso in French o Charrière) che è possibile usare:

ID 5.0 mm = sondino 10 Fr.

ID 6.5 mm = sondino 12 Fr.

ID > 7.0 mm = sondino 14 Fr.

Quando le secrezioni cambiano d'aspetto e/o aumentano improvvisamente di volume è bene consultare un medico.

Quali sono le complicanze?

Esistono complicanze precoci, cioè che possono manifestarsi durante l'intervento o subito dopo di questo e vengono gestite dagli specialisti ospedalieri che hanno effettuato la tracheostomia. Queste possono essere sia complicanze comuni a tutti gli interventi chirurgici (come sanguinamenti ed infezioni della ferita) che specifiche per il tipo di intervento (enfisema sottocutaneo, pneumotorace, ipossiemia, lesioni della trachea).

Più importanti nella gestione domiciliare della tracheostomia sono le complicanze tardive.

La complicanza di gran lunga più comune è la formazione di granulomi. In genere originano da una piccola lesione da decubito causata dalla cannula nel margine dello stoma o in prossimità della punta. Mentre le granulazioni esterne sono facilmente visibili, il sospetto di una granulazione all'interno della trachea viene nel momento in cui il sondino per aspirazione fatica ad oltrepassare l’estremità della cannula oppure quando una sorta di scalino tende ad ostacolare il completo avanzamento della cannula.

Pochè la pressione di perfusione della mucosa tracheale varia dai 25 ai 35 mmHg, la pressione della cuffia (quando si impiega una cannula cuffiata) non dovrebbe superare i 25 mmHg (35 cmH20) per minimizzare il rischio di ischemia della parete tracheale con conseguenti lesioni della mucosa (decubiti), malacia di parete (rammollimento della parete con allargamento della trachea), fistole tracheoesofagee, granulomi ecc... La pressione all’interno della cuffia dovrebbe essere controllata con apposito manometro frequentemente o, comunque, ogni qual volta venga effettuata una qualche procedura di gonfiaggio e sgonfiaggio della cuffia.

Un altro problema che può manifestarsi nei pazienti tracheostomizzati per lungo tempo è l'infezione dello stoma che, solitamente, si manifesta come arrossamento cutaneo peristiomale e/o presenza di secrezioni d'aspetto pururlento (non chiare) sui margini dello stoma. In questi casi è necessario contattare un medico esperto nella gestione delle tracheostomie.

.